題名 たべものの旅 うんちになっていくか

| 食べ物を食べてから、体の中でどのようにうんちになっていくのかを学びました。

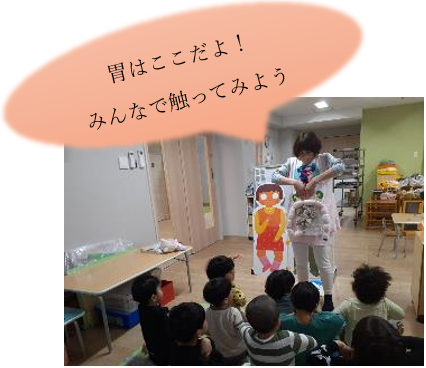

等身大のパネルなどで、食べたものの位置を確認したり、食べたものがどんな形になっていくのか、みんな興味深々! |

|

食べ物をあまり噛まずに、塊のまま飲み込むと、胃のお仕事が増えてしまう!だから、お口の中で、食べ物を粉々にしてから『ごっくん』しましょうね。

|

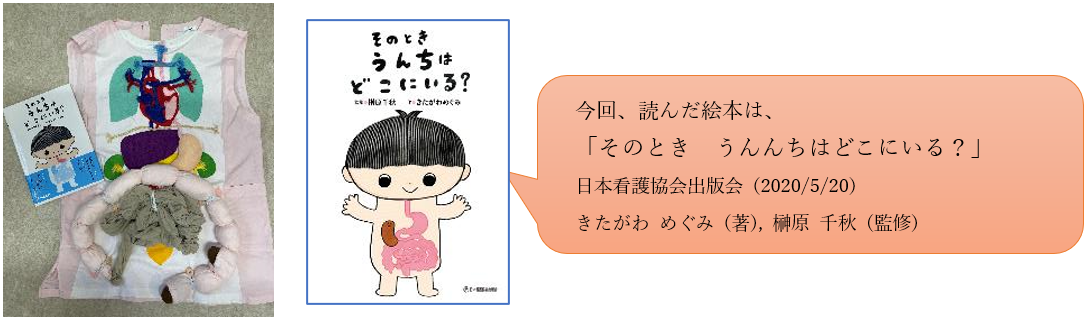

「そのときうんちはどこにいる?」の絵本を見ながら、食べ物のいる場所や、体に必要な栄養や水分がどこで体の中に取り込まれるのか?

どこまで来ると、うんちの形になるのか? うんちはなぜ、うんちの色になるのか? うんちが肛門まで来たら、どうしたらいいのか? みんなで、下腹に力を入れて、力んでうんちを出す練習をしました。 |

| 全員が、真剣にお話を聞いてくれたり、問いかけに反応をしてくれました。

おうちでも、毎朝、うんちが出るように、力む練習をするとよいですね。 |

|

|

|